2025年08月06日 來源于:礦山地質環境網公(gong)眾號

礦山生態修復(fu):指依靠自(zi)然力(li)量或通過������人工措施干(gan)預,對因礦產(chan)資源(yuan)開采(cai)活動造成(cheng)的(de)地(di)質安(an)全(quan)隱(yin)患、土(tu)地(di)損毀和植(zhi)被破壞等礦山生態問題進行(xing)修復(fu),使礦山地(di)質環境達到穩定、損毀�����土(tu)地(di)得(de)到復(fu)墾利用、生態系統功(gong)能得(de)到恢復(fu)和改善。

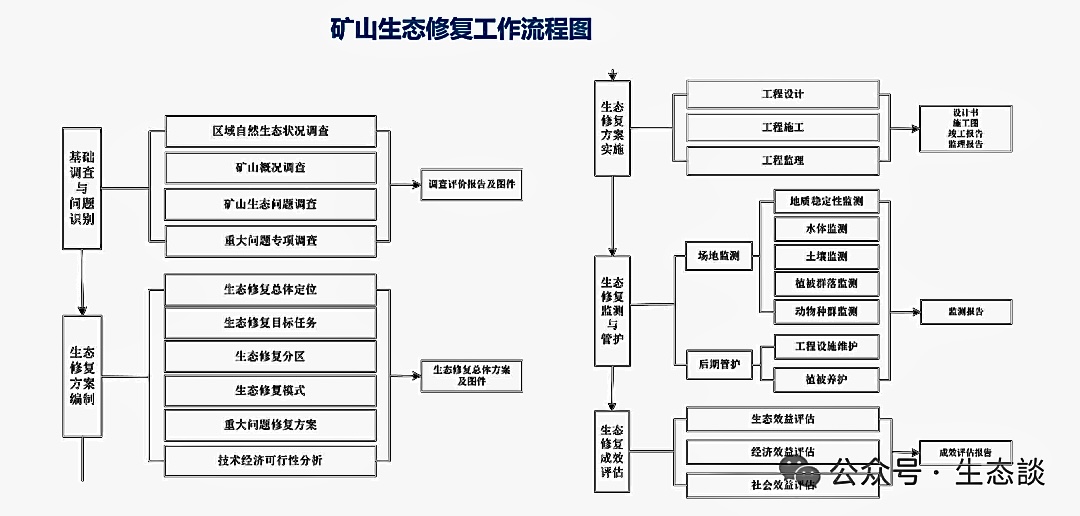

礦山生態修復工作程序一般包括基礎調查與問題識別、方案編制、方案實施、監測與管護、成效評估五個階段,礦山生態修復工作流程詳見下圖。

一、基(ji)礎調查與問題(ti)識別

采(cai)用基礎������資料(liao)收集、遙感調查(ch�����a)、現場踏勘、工(gong)程(cheng)測量、工(gong)程(cheng)勘察、樣品采集與分(fen)析測試等(deng)方法,進行區(qu)域(yu)自然生態(tai)(tai)狀況調查(cha)、礦(kuang)(kuang)區(qu)概況調查(cha)、礦(kuang)(kuang)山生態(tai)(tai)問題調查(cha)、重大問題專項調查(cha)等實地調查(cha)工(gong)作,建(jian)立礦(kuang)(kuang)山恢復的(de)參照(zhao)生態(tai)(tai)系統(tong),再將礦(kuang)(kuang)山生態(tai)(tai)現(xian)狀與參照(zhao)生態(tai)(tai)系統(tong)進行對比,進而識別出現(xian)狀礦(������kuang)(kuang)山的(de)生態(tai)(tai)環境問題后,為后期的(de)方案設計提供(gong)依據。

(一)基礎調(diao)查

主要是對礦山生態狀況進行調查,主要是對礦山的地形地貌類型、地層巖性、水文地質、工程地質、地質災害、土地利用現狀及規劃、土壤質地、動植物、廢棄物、污染概況、前期綜合治理情況以及周邊人類工程活動進行調查。另外針對因礦山開采造成的地質安全隱患、土地損毀與破壞、水資源破壞和生態退化等問題進行專項調查,其中涉及礦區水土環境污染問題的,應依照污染防治相關規范開展調查。樣品采集主要是通過現場采取或鉆探等方法對場地內的土壤質地(pH值、有機質含量、土壤顆粒組成等)、巖土體力��������學性能、污染物及污染源等進行分析,為后������期的問題識別及方案設計提供依據。

1、調查范圍(wei):充分體現生(sheng)(sheng)態(tai)系(xi)統完整性(xing),統籌(chou)考慮(lv)礦(kuang)(kuang)山所在的(de)地理單元和生�����(sheng)(sheng)態(tai)功能空間,以采礦(kuang)(kuang)活(huo)動影(ying)響到的(de)區域范圍(wei)為(wei)主(zhu),可適(shi)當(dang)擴(kuo)展(zhan)到周邊區域。

2、調查內容

2.1自然生(sheng)態(tai)(tai)狀況(kuang)調(diao)查。包括礦山所在生(sheng)態(tai)(tai)單(dan)元的區域(yu)自然生(sheng)態(ta�����i)(tai)條件、礦山地質(zhi)環境(jing)條件和礦山生(sheng)態(tai)(tai)狀況(kuang)。

a) 區域(yu)�����自(zi)然(ran)生(sheng)(sheng)(sheng)態條件調查包括氣候、水文(wen)、土壤(rang)、植被,生(sheng)(sheng)(sh����eng)態系統類型、結構(gou)、功(gong)能,以(yi)及生(sheng)(sheng)(sheng)態功(gong)能定位(wei)、生(sheng)(sheng)(sheng)態保護紅線、重要(yao)生(sheng)(sheng)(sheng)態敏感區、自(zi)然(ran)保護地等。

b) 礦山地質環境條件調查包括地形地貌、地層巖性、地質構造、水文地質、工程地質、地殼表層基巖、風化殼、包氣帶、成土母質、土壤類型等。按照DZ/T 0282標準規范執行。

c) 礦山生態狀況調查包括水體、土體、植被和動物等:

1) 水體:水體類型、空間分(fen)布(bu)、面積,水體的(de)環境質量和水溫,水體�������的(de)水位標高及其動(dong)態變化,水資(zi�������)源利用情況等;

2) 土體:土地類型、空間分布、面積,土壤類型、分布、厚度、面積,土壤容重、粒度、結構,土壤含水量、有機質、pH、重金屬、易溶鹽等;

3) 植被(bei):植被(bei)群落構(gou)成,喬、灌、藤蔓、草本植物種類、分布、面積,植被(bei)覆蓋(gai)率,���������植被(bei)根系分布和發(fa)育(yu)深度(du)等(deng);

4) 動(dong)物:動(dong)物種群類(lei)型、數量等(deng)。

2.2礦(kuang)山(shan)概況調查包括:礦(kuang)山(shan)名稱、地理位(wei)置、礦(kuang)山(shan)面積、建礦(kuang)時間、閉坑或(huo)廢棄時間、開采礦(kuang)類與礦(ku������ang)種、采區范圍、開采深度層(ceng)位(wei)、方式(shi)、規模(mo)以及礦(kuang)山(shan)周邊已實(shi)施(shi)的修復治理工程情(qing)況等。

2.3礦山生(sheng)態問題調查主要(yao)包括:

a) 礦山(shan)地(di)質安全隱(yin)患:危巖體、不(bu)穩(wen)定邊坡、地(di)面塌陷、地(di)裂縫等地(di)質�������安全隱(yin)患類型、規模、位置(zhi)、影響(xiang)范圍、成因(yin)、威脅對象等;

b) 土地損毀:土地挖損、壓占、沉陷、積水,地形地貌破壞的空間分布、面積、方式、程度等;按照TD/T 1031.1標準規范。

c) 水(shui)(shui)(shui)資(zi)源破(po)壞:采(c������ai)礦活動影(ying)響的含(han)水(shui)(shui)(shui)層類型(xing)、層位、范圍(wei)、水(shui)(shui)(shui)位變化,地表水(shui)(shui)(shui)空間分(fen)布、水(shui)(shui)(shui)量變化等;

d) 生(sheng)態退化:采礦活(huo)動導致(zhi)的表層(ceng)土壤質地破(po)壞、土壤侵蝕等(deng)的類型、面(mian)積和分(fen)布情況;植被損毀的類型、面(mian)積和分(fen)布;動物棲(qi)息地破(po)壞的空(kong)間(jian)分(fen)布、面(mian)積、程度(du);以及由此(ci)造(zao)成生(sheng)態系統結(jie)構破(po)壞、功能衰退、生(sheng)物多(duo)樣性(xing)減少(shao)、生(sheng)物生(sheng)產力降(jiang)低等(deng������)。

e) 土地利用現狀分類:按照GB/T 21010執行。

2.4重大問題專項調查。地下采空區、地面塌陷、露天礦坑邊坡、含水層破壞等對礦山生態系統產生重大影響的地質環境問題,按照GB 51044開展調查。

3、調(diao)查方法

3.1基礎資料收集:主(zhu)要包括氣(qi)象水文(wen)、礦山基本(ben)信息(礦山名(mi����ng)稱、采礦許可證號、閉坑時間、開采礦類與礦種、開采深度�������(du)、采空區(qu)面積(ji)及體積(ji)等(deng)(deng))及區(qu)域地質等(deng)(deng)。

3.2遙感調查:通過遙感影像解譯礦山生態狀況和生態問題,具體遙感調查流程、方法、精度要求按照DZ/T0190標準規范。

3.3踏勘:��������采用(yong)�������路線穿越與(yu)追索相結(jie)合的(de)方法,初步了解(jie)礦山(shan)自(zi)然生(sheng)態與(yu)地質(zhi)環境概況。

3.4工程測量:除利用已有資料外,還應結合工作方案和治理目標,進行場地踏勘,了解整治區域地質情況和生態環境問題,合理布置觀測路線,擬定野外工作方法,編制工程測量工作計劃;針對開采區范圍地形、礦山邊界及地質界線等進行重點修測,針對因礦山開采生態環境受到嚴重影響和破壞的周邊區域,一般擴至治理區域外300米,當需追溯地質問題、地質構������造、地質界線及高陡露采邊坡區域時,應根據工程需要擴大測繪范圍。隨著無人機等新方法新技術的應用普及,工程測量在進行野外實地測量的基礎上,輔以無人機航拍生產三維傾斜攝影模型,可大大提高測量的效率,既可為后期實地調查、方案設計、工程施工等提供可視化的現場展示,也為后續推廣的全過程三維可視化生產管理提供了基礎信息數據。

3.5物探:通過對工作區的實際踏勘,選用合適的物探方法。對于單一方法不易明確判定或較復雜的礦山生態問題,須采用二種或二種以上物探方法組合。具體調查流程、方法、精度要求按照DZ/T0153標準規范。

3.6鉆探:主要用于巖溶山區和重大生態問題區,具體鉆探技術要求按照GB 50021標準規范。

3.7������山地(di)工程:采用坑探、槽探、井探、硐探等方法,調查探測對象的規模(mo)、邊界(�����jie)、物(wu)質組成、形成條件(jian)等,獲(huo)取現場試驗(yan)參數等。

3.8樣(yang)品(pin)(pin)采集與(yu)分(fen)析測試:現場(chang)采集巖(土)體(ti)(ti)樣(yang)品(pin)(pin)、土壤樣(yang)品(pin)(pin)、水(shui)體(ti)(ti)樣(yang)品(pin)(pin)、植被樣(yang)品(pin)(pin)等(deng),開展分(fen)析測試,具體(ti)(ti)樣(yang)品(pin)(pin)取(qu)樣(yan�����g)、封(feng)存(cun)、運輸和(he)分(fen)析測試方法按相關要求執(�����zhi)行。

4、專項調查

重大(da)������問題專(zhuan)項(xiang)調(diao)查應根據(ju)問題的類型、特征,開展(zhan)詳細專(zhuan)項(xiang)調(diao)查。

(二)問題識別

1、 建立礦山生(sheng)態修復參照(zhao)生(sheng)態系統

采取與歷史資料對比分析或礦山周圍同類型地區綜合調查等方法,建立礦山生態修復參照生態系統。一般用脅迫因素、物質條件、物種組成、結構多樣性、生態系統功能和外部交換6個生態系統屬性描述參照生態系統。

2、劃(hua)分礦山生態問題分級

Ⅰ級:場地存在重大地質安全隱患,地質條件不穩定,或場地存在具有影響環境安全的重大水土污染問題,或存在嚴重土地損毀、水資源破壞,地表植被生境受到嚴重影響,生態退化嚴重。

Ⅱ級:場地存在一定的地質安全隱患,地質穩定性較差,或場地局部存在水土污染,存在一定程度土地損毀、水資源破壞,局部植被蓋度與質量受到影響,物種生境條件較為穩定,生態系統結構與功能較為完好。

Ⅲ級(ji):場地不存(cun)在地������質安全隱患(huan)和水(shui)土(tu)(tu)污染,地質穩定性與水(shui)土(tu)(tu)質量良(liang)好(hao),地表僅存(cun)在少量土(tu)(tu)地損毀(hui)或水(shui)資源破壞,僅局(ju)部(bu)植被蓋(gai)度(du)與質量受到影響,物種生境條(t������iao)件穩定,生態系(xi)統結構與功能完好(hao)。

3、成(cheng)果(guo)資料

主要包括調查(cha)數據表、測試分析(xi)數據、調查(cha)照片(pia��������n)、音頻視頻、實際材料圖�������(tu)、生(sheng)態(tai)問題(ti)圖(tu)等。

(三)成果建議

對(dui)礦區進(jin)行(xing)調查評價后,需(xu)要對(dui)調查工作進(jin)行(xing)分(fen)析總結,并提出(chu)專業的(de)建議。通過總結以往項目的(de����)經驗,梳理出(chu)了以下(xia)對(dui)后續項目的(de)實施起(qi)到重要指(zhi)導意義�������的(de)勘查成果:

(1)地形地質條件,將直接影響方案設計及施工是否能夠實際執行;

(2)現場土壤質地,將直接影響植被的恢復發育,特別是現狀礦山不具備植被立地條件時,對礦區內遺留的堆土������場或原狀山體土壤質地的分析就顯得尤為重要,關系到后續治理時采用土壤改良或客土。

(3)水文地質調查,涉及到后續截排水系統及植被養護水源設計。

(4)污染物調查,廢�����棄礦山的污染程度,關系到治理資金是否能夠滿足,以及項目實施后的治理效果是否能夠達到要求。

(5)礦山������生態環境評價,為后續的治理工程提供參考依據,區分各區域的危害程度、治理的難易程度及�������優先等級,同時可為治理資金的分配提供參照。

二、設(she)計階段

(一(yi))設計(ji)前的準備工(gong)作

由于各(ge)礦山普遍存在規模(mo)大、地(di)形(xing)(xing)地(di)貌條(tiao)件復雜等情況,特別是廢棄礦山,由于荒(huang)廢時間較長,其道(dao)路通行(xing)條(tiao)件及植(zhi)(zhi)被發育程度(du)存在差異,地(di)形(xing)(xing)圖等不能完整的體現(xian)出現(xian)場的實際(ji)情況,特別是涉(she)及到高陡邊坡及植(zhi)(zhi)被發育程度(du)時。因此在設(she)計(ji)前������,除收集與提取資料外(wai),須結(jie)合(he)勘(kan)查成果對(dui)礦山進行(�������xing)野外(wai)踏(ta)勘(kan)驗(yan)證,以確保設(she)計(ji)方(fang)案的可實施性及可操作性。

(二)設計原則

礦(kuang)山生(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)修(xiu)(xiu)復的(de)范(fan)圍(wei),包(bao)括開采(cai)區和(he)(he)礦(kuang)業活動的(de)影響區。設計(ji)編制應(ying)(ying)(ying)體(ti)現“宜(yi)耕則(ze)(ze)耕、宜(yi)林(lin)則(ze)(ze)林(lin)、宜(yi)水(shui)(shui)則(ze)(ze)水(shui)(shui)、宜(yi)園則(ze)(ze)園、宜(yi)建則(ze)(ze)建、宜(yi)景則(ze)(ze)景”因地(di)(di)制宜(yi)原則(ze)(ze),為(wei)科學、有效修(xiu)(xiu)復礦(kuang)山生(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)環境提供依據。在消除(chu)地(di)(di)質(zhi)安全隱(yin)患(huan)、恢復礦(kuang)山生(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)環境的(de)基礎上,應(ying)(ying)(ying)與(yu)(yu)周(zhou)(zhou)邊生(sheng)(sheng)(sheng)態(tai)環境相(xiang)(xiang)協(xie)調。施工設計(ji)應(ying)(ying)(ying)與(yu)(yu)礦(kuang)產資源(yuan)規(gui)劃、國土(tu)空間規(gui)劃、新農(nong)村建設、鄉(xia������ng)村振興規(gui)劃等(deng)相(xiang)(xiang)銜(xian)接,與(yu)(yu)當(dang)地(di)(di)社(she)會、經濟、環境相(xiang)(xiang)適(shi)應(ying)(ying)(ying),且符合(he)相(xiang)(xiang)關(guan)政(zheng)策。設計(ji)應(ying)(ying)(ying)根(gen)據礦(kuang)山類(lei)型、規(gui)模,并結合(he)治(zhi)理區環境地(di)(di)質(zhi)問題和(he)(he)工程地(di)(di)質(zhi)、水(shui)(shui)文(wen)地(di)(di)質(zhi)、氣候和(he)(he)季節(jie)等(deng)條件,采(cai)用(yong)地(di)(di)質(zhi)災害隱(yin)患(huan)治(zhi)理、邊坡治(zhi)理、渣(zha)堆治(zhi)理、土(tu)地(di)(di)復墾(ken)、植被修(xiu)(xiu)復、截排水(shui)(shui)、灌溉工程等(deng)多種措(cuo)施進行綜(zong)合(he)治(zhi)理,應(ying)(ying)(ying)確保修(xiu)(xiu)復區消除(chu)或降低地(di)(di)質(zhi)安全隱(yin)患(huan),達到(dao)不同(tong)季節(jie)均與(yu)(yu)周(zhou)(zhou)邊自(zi)然環境相(xiang)(xiang)協(xie)調的(de)目的(de)和(he)(he)效果(guo),能(neng)最大(da)限(xian)度地(di)(di)恢復可利用(yong)土(tu)地(di)(di)資源(yuan),修(xiu)(xiu)復效果(guo)長期穩定。

在項目實施過程中,針對有主礦山,設計應以較少的投資、較短的工期,徹底消除地質災害隱患;針對歷史遺留廢棄礦山,在資金允許時可徹底消除地質災害隱患,在資金欠缺且廢棄礦山周邊無直接威脅對象時,可采用避讓、警示或降低風險的方式進行治理,通過修建截排水設施,梳理地表水系,恢復地表植被等“工程+生物治理”������的方式,以少量的人工干預,減少水土流失,防止生態進一步惡化,并通過植被的發育,重新恢復原有生態系統,充分利用大�����自然的自我修復能力,實現生態效益與經濟效益的協調。

(三)工程設計治理措施建議

在工程設(she)計時,需根據治理(li)對象地質(zhi)環境條件的差(ch�����a)異(yi),選用(yong)不同的工程治理(li)措施(shi),各治理(li)措施(shi)雖有不同,但總體可以概(gai)括(kuo)為以下幾種類型:

(1)地形整理工程��������,對現場地形地貌進行整理,通過微地貌整形或地形重塑等方法,在消除或降低安全隱患的同時,規劃好地表水系的排泄通道,為后續其他工程措施提供有利的條件,包括削坡、平整、清理、回填等土石方工程;

(2)截排水工程,������通過修建永久或臨時性截排水設施,減少水土流失,增強邊坡穩定性,為植被恢復創造立地條件;

(3)客土或土壤改�����良工程,通過直接客土或在現場原狀土中添加肥料、保水劑、客土等對土壤進行改良,使其滿足植被生長;

(4)鋼筋混凝土工程,通過修建擋土墻、錨桿格構護坡及抗滑樁等消除地質安全隱患,由于該項工程費用較高,若非必要,建議采用削坡減載等較為經濟的方式進行治理;

(5)復綠工程,通過植樹、植草等進行復綠,起到固砂固土、生物防護的作用。一般采用喬灌藤草相結合的方式,其中喬木一般選用耐干耐旱,萌蘗性、抗逆性強的闊葉與針葉林混交,優先使用當地及礦區周邊生長的樹種,具體選用則根據現場或改良后土壤中pH值、砂礫含量、土壤肥力等進行確定;灌木一般以豆科類的為主,具體選用可根據周邊灌木植被生長情況而定,需注意的是,由于灌木生長速度較快,容易對成長前的喬木形成壓制,后期管護時需對其進行修剪;藤本植物一般種植于坡頂或坡腳,形成上爬下掛的效果,品種則優先選用當地常見的,藤本植物成活率較低,對種植土壤的要求較高,當現場土壤條件較好時,可直接進行�������種植,當現場條件較差����時,則建議購入專門的種植土進行種植;草本根據暖季型及冷季型、深根、耐旱性能進行選取,草籽一般采用多類型混合品種,草籽種植后需覆蓋無紡布,以便于后期的養護,當草本生長旺盛后需要揭開無紡布,防止其反向壓制草本的生長。

(6)其他圍擋或警示工程,該類工程主要是針對高陡邊坡附近,由于其易發生崩塌、墜������石、墜落等�����風險,因此采用圍擋或警示措施,起到預防的效果。

(四(si))設計注意(yi)事項(xiang)

通過(guo)上(shang)述措(cuo)施的實施,基本能夠�������滿足大部分(fen)礦山(shan)生態修復的需要,但在設計過(guo)程中��������仍有以下(xia)問題值得注意:

(1)治理礦山的規模、現狀與治理經費之間的關系。目前廣東省內的礦山治理主要是由政府推動,以歷史遺留廢棄礦山居多,普遍存在所需治理面積������大,經費少的現象,因此在選取治理措施時受到了較大的約束。設計時�����須根據礦山現狀條件,分析礦山損毀程度與發展趨勢之間的關系,對易受到水毀的區域優先布置工程量,對易發生地質災害的邊坡優先進行削坡或防護,為生態修復創造良好的基礎條件;該類工程的取舍將直接關系到項目的整體效果及經費使用的有效性。

(2)高陡邊坡安全性問題。當現場條件允許且治理經費充足時,可對高陡邊坡進行治����理;當不具備上述條件時,則需要根據高陡邊坡對������項目整體實施的影響來確定方案,若其無威脅對象、影響程度輕微時,則可進行警示或避讓措施,將有限的資源用于項目的整體穩定性及提高生態體系的可持續性恢復上。

(3)截排水系統中永久性與臨時性設施之間的關系,截排水系統的設置關系到整個工程的安全性及成功與否。若采用全永久性設計,�����效果自然更佳,但當經費不允許時,則需對永久性與臨時性設施進行分配;對于排水主溝及骨干截排水通道,建議優先采用永久性設施,對于毛細通道,則建議采用土溝、砂袋溝、水泥抹面溝等多種類型相��������結合。

(4)復綠植被選型的問題。��������各類植被應優先使用當地品種,且應推薦進行混交種植,避免單一品種病害的發生;條件允許時,可要求施工時,先進行小規模試種,確認適宜性較好的品種后再進行大規模推廣。

(5)養護措施的布置。植被養護的成敗是項目成敗的直觀體現,是最能夠�����反應項目成效的外在表現,因此設計時需重點考慮養護水����源的問題,可通過布置永久性或臨時性蓄水池以方便養護的實施;條件允許時也可設計自動噴淋系統,以節約人力成本。